J.S.バッハ《インヴェンション》第1番の構造と分析

本稿は、2017年4月16日に開催された「第三回文学フリマ金沢」で配布した冊子「J.S.バッハ《インヴェンション》第1番の構造と分析」を編集したものです。Webで公開するにあたり、記事や画像を割愛、修正してあります。

J.S.バッハ(以下バッハ)と言えばバロック音楽を代表する作曲家の一人である。バッハは学校の教科書で「音楽の父」とも呼ばれ、最も古い作曲家の一人として紹介されている。音楽史の観点から見れば、バッハが生きたバロック後期は、和声学や対位法、そして楽器法が爆発的に発達した時期でもある。それは、現在のアカデミックな技法、即ちエクリチュールの原点とも言えるだろう。

本稿では、バッハの作品から《インヴェンション》第1番を取り上げる。その楽曲の技法、構造、そして和声の観点から楽曲分析を試みる。つづいて、バロック後期においてバッハとインヴェンションにはどのような影響や役割があったかについても考察しよう。

目次

インヴェンションとは

インヴェンションとは、小規模な器楽のための曲集に付けられたタイトルである。バッハがケーテン時代に長男フリーデマン・バッハ(1710-1784)のために書いたものだ。このケーテン時代はブランデンブルグ協奏曲や無伴奏ヴァイオリンソナタなど、数々の名作が生まれた時期でもある。

バッハがインヴェンションを書いた目的として、息子や弟子たちに平均律クラヴィーアを弾かせる為の予備練習として、また、多声部楽曲を理解させ作曲技法として身につけさせるための手引きとして、などが考えられるだろう。現代においても、ピアノ教室では平均律クラヴィーアへの導入として、また多声部楽曲の導入として教材として用いられている。

インヴェンションの音楽的特徴は次のようなものであろう。まず、模倣と転回である二重対位法の技法を主体としている点、そして、曲集を通して楽曲形式が統一されていない点が挙げられるだろう。従って、インヴェンションとは一つの様式であり、楽曲形式そのものではないことに注意が必要だろう。

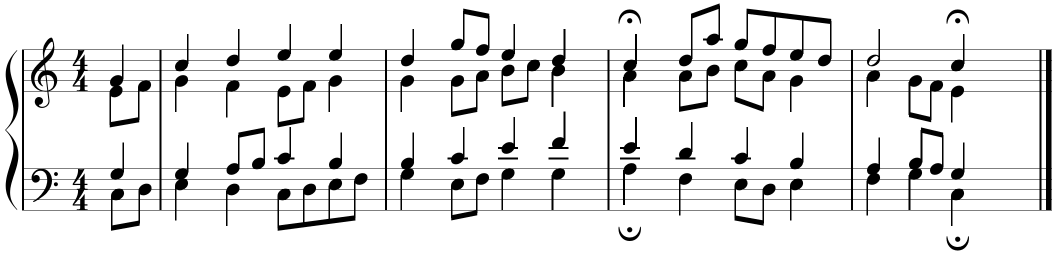

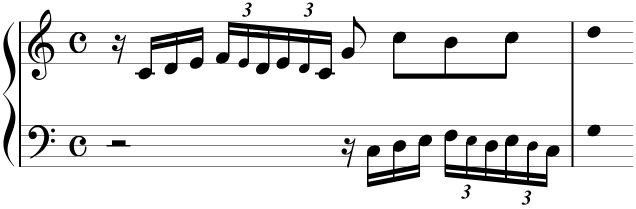

バッハのインヴェンションは、2声が15曲、そし3声が15曲それぞれ存在している。3声のインヴェンションは今日「3声のシンフォニア」と呼ばれている。今回は2声のインヴェンションから第1番ハ長調を取り上げて分析しよう。なお、本論では、構造の理解を優先させるために自作の譜面を用いる(譜例1)。

[譜例1] バッハ《インヴェンション》第1番

なお、インヴェンション第1番には1723年に書かれた最終稿が存在する。最終稿では、全曲を通じて主題の後半部分が16分音符から、16分3連符へと変更されている。変更された3連符の二つ目の音符が小さく書かれており、フィジカル面から変更であったと考えられるだろう。今日では一般的に16分音符の稿で出版、演奏されているおり、本論でも一般的な稿を採用する。

[譜例2] バッハ《インヴェンション》第1番(最終稿)

インヴェンションが何かわかったところで、インヴェンション第1番で用いられている様々な作曲技法について見ていこう。

[目次へ]

様々な模倣技法

インヴェンション第1番で用いられている作曲技法は、大きく五つ挙げられるだろう。それは、模倣技法を中心として様々な技法で展開されているものだ。それぞれ見ていきたいが、まずは基本となる主題を見てみよう。

インヴェンション第1番は基本的となる主題と対位で構成されている。前半部を主題[A]、後半部を対位[B]とする。更に、主題[A]は動機[a]と[b]で構成されている。なお、どこまでを主題・動機にするかは人によって解釈が異なるが、本稿では次に続く音までを主題・動機とした。

[譜例3] 基本となる主題[A]と体位[B]

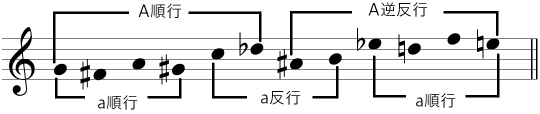

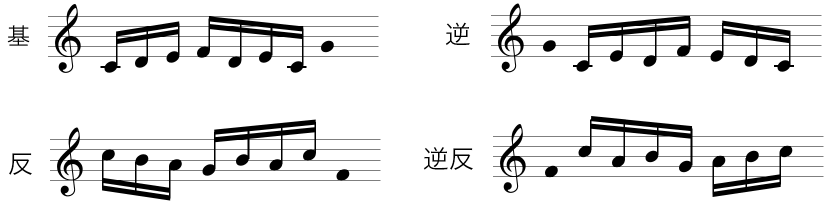

基本形(順行形)・反行形・逆行形・反逆行形

主題を垂直に反転、また水平に逆行させて主題や動機を模倣する技法である。和声的な曲では基本形と反行形が主として用いられている。一方、対位法的な曲では様々な形の模倣が用いられている。インヴェンション第1番では、基本形と反行形が中心となっている。

[譜例4] 主題の様々な形

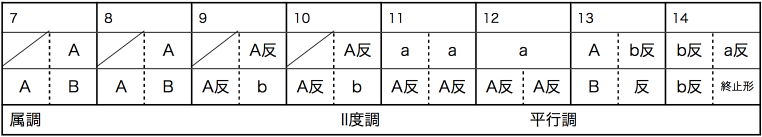

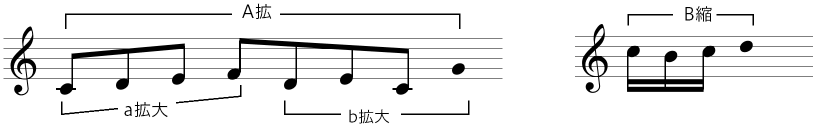

拡大・縮小

音価を倍に又は半分にする技法。特に「a拡大」は全曲を通して多用されている。

[譜例5] 拡大・縮小の一例

移度・移調

同度、または同調ではない位置に模倣する技法である。これにはオクターブである8度も含まれる。譜例6は「ド」から始まる[A]を、前者は「ソ」に移度、後者は「イ短調」に移調している。

[譜例6] 15小節と13小節の比較

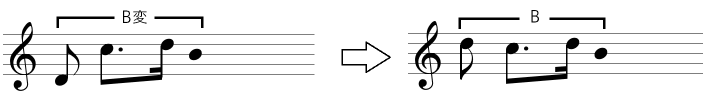

変形・変応

模倣する時に、主題や動機を部分的に変形させる技法である。旋律と旋律との繋がりを滑らかにする。また、主題(主唱)が属調で対応(答唱)した場合に変化させたりする。これは変応といい、主調に属するという意味で使われる。譜例7では最初の「レ」を8度上げることによって、[B]に近似した音形になる。

[譜例7] 5小節より

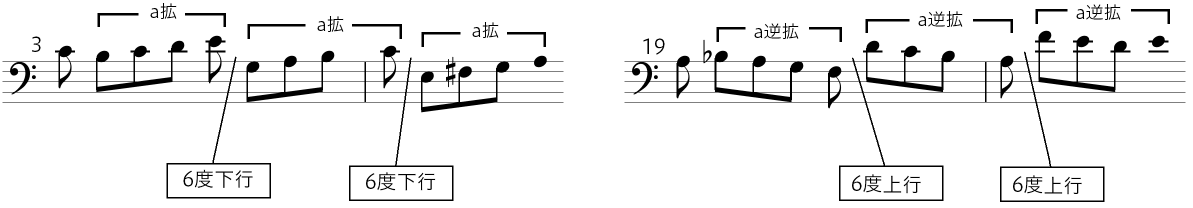

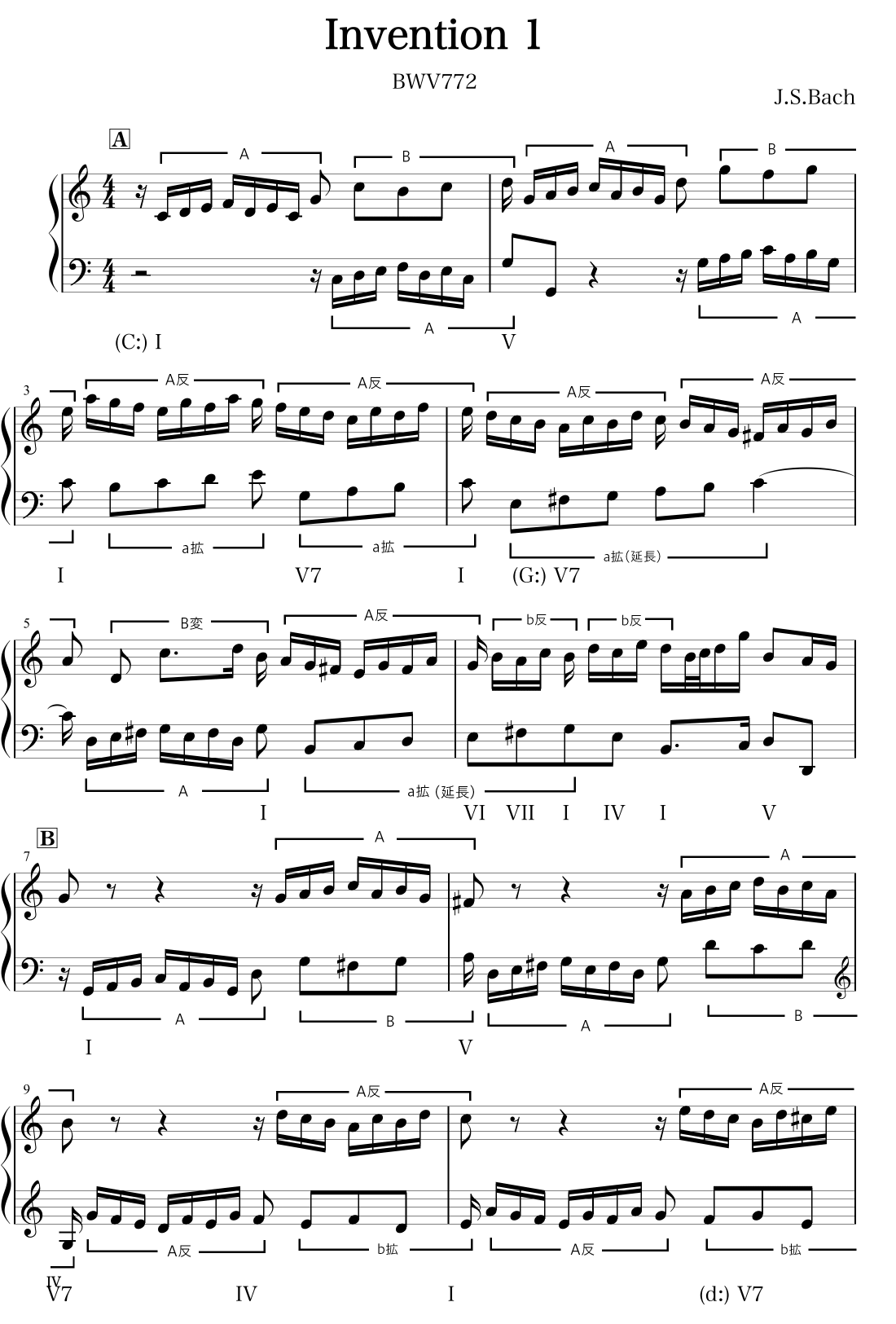

二重対位法

転回技法の一つで、主唱とその対旋律の位置が展開され入れ替わったとしても、対位法的に機能させる技法である。和声学では二重主題、AB型とも言われる。

[譜例8] [A]と[B]が交互に組み合わさった二重対位法の一例

以上、インヴェンションで用いられている作曲技法である。中心となる模倣技法は後で述べるように、新ウィーン楽派の時代まで用いられている。

[目次へ]

楽曲構造

インヴェンション第1番の構造を見てみると、三つの部分で構成されていることが分かる。従って、三部形式、または二部形式に大きなコーダが付随した形式と見ることができるだろう。多くのテキストではインヴェンション第1番を三部形式と説明している。しかし、インヴェンション第1番は、一般的な三部形式[ A - B - A ]とは少し異なった装いをしているとも見ることもできるだろう。その構造を調性・提示部・展開の三つの視点から見てみよう。

まずは調性から見てみよう。開始の調と結尾の調は同一のハ長調であるが、その中間部は転調していることから、[ A - B - A ]と、三部形式となるだろう。次は楽曲の構成を主題の提示部から見てみよう。すると、[ A - A’ - B ]と、二部形式的となるだろう。最後は主題(動機)の展開方法から見てみよう。主題を提示する提示部と、ゼクエンツによる嬉遊部が交互にきており、提示部と嬉遊部で構成されたフーガ書法と見ることができるだろう。以上のように、インヴェンション第1番の形式は、見る角度によって様々な形式に捉えることが可能である。私は主題の展開方法を優先し、インヴェンション第1番をフーガ書法と見ている。

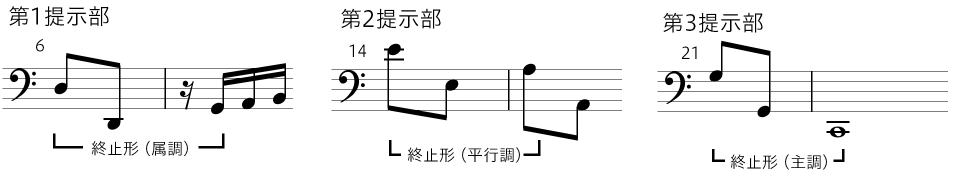

なお、インヴェンション第1番はフーガ書法にみられる、自由に旋律を書いても良い自由唱は殆どない。終止の短い箇所にのみ自由な旋律がみられる。しかし、バスに於いては共通の終止形がみられる点に注目して欲しい。次は楽曲の構造を提示部ごとに分けて分析していこう。

[譜例9] 三つの提示部の終止形

第1提示部(1-6小節)

1-2小節では、主題[A]が8度下へ模倣する所から始まる。次に5度上に移度され主題[A]が再度提示される。続く3小節からは主題の反行形と、主題冒頭[a]の拡大形による反復進行によって属調へと導かれている。そして、主題の基本形と反行形の模倣が5度上にて行われて終止している。

多くのテキストでは3小節の下声部を対位[B]としていることが多い。しかし、旋律の流れを考慮すると、部分動機[a]の拡大と見た方が好ましいのではないかと私は提案したい。

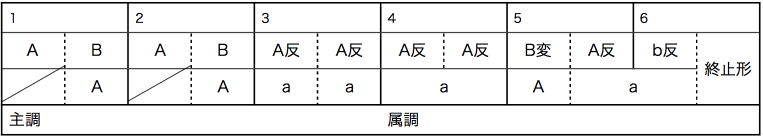

【第1提示部の構造】

第2提示部(7-14小節)

7-8小節では、第1提示部での主題構造が転回され、主題[A]が属調にて提示される。次の9-10小節の提示では、5度上に移度された[A]が反行形で模倣を行う。反行形を保って反復進行し、平行調へと導かれている。この11-14小節は、第1提示部の3-6小節の転回である。従って、第2提示部は第1提示部と同一の構造を持っていると言えるだろう。

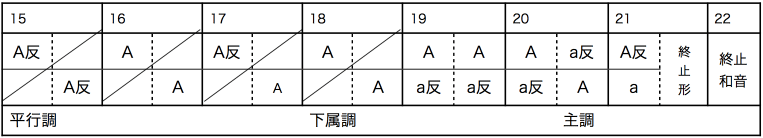

【第2提示部の構造】

第3提示部(15-22小節)

15-18小節では、主題[A]が反行形同士で4度下に、そして基本形同士で5度下で模倣されている。この模倣で反復進行を形成している。19小節から上声部で再び[A]が現れる。一方、下声部は[a]が反行拡大し、3度上に模倣していくものである。そして、終止形へと導かれ終止を迎える。

なお、19-20小節の下声部の[a反拡]は、3-4小節の[a拡]と、跳躍が6度と同じである。従って、小節単位での逆行と解釈することもできるだろう。

[譜例10] 3-44節と19-20小節の比較

【第3提示部の構造】

提示部を分析することで、三つの発見があった。一つ目は主題の提示が再現されている点である。二つ目は3-6小節が全ての提示部に対応していた点である。最後はインヴェンション第1番では使われてないと思っていた、逆行形の発見である。構造の分析を更に精細行うことで、新たな発見が期待できるだろう。しかし、本稿では一旦ここにピリオドを打たせてもらう。次はあまり語られない和声の面から分析を試みよう。

[目次へ]

和音分析

インヴェンションの構造や対位法的な分析はよく目にする。しかし、その和声についてはあまり語られていないのではないだろうか。インヴェンションは和声的にも豊かな響きを持っている。ここでは、その和声を分析する手法である「和音分析」を試みよう。

譜例1の楽譜に、調と和音の機能を表す和音記号を付けてみた。転位音による偶成和音として広く大きく解釈することも、またその逆に狭く細かく和音記号を付けることも可能である。なお、和音の転回形を表す転回指数は楽曲の特性上割愛させてもらった。

まず、大きく調性を見てみよう。ハ長調(主調)[1-3小節] → ト長調(属調)[4-9小節] → ニ短調(II度調)[9-12小節] → イ短調(平行調)[12-17小節] → ヘ長調(下属調)[18-20小節] → ハ長調(主調)[20-22小節]と5回転調していることが分かるだろう。

転調した順に調をまとめてみると、転調がゼクエンツの形に近いことに気がついた。イ短調 → へ長調への転調のみ異なるが、他は全て5度上、又は4度下に繰り返し転調しており、転調で一つの大きなカデンツを形成・表現していると見ることもできるだろう。

[譜例11] 転調によるカデンツ

次は和声を見てみよう。楽譜の下部にローマ数字で和音記号を付けてある。和音記号を見てみると[ I → IV → V → I ]といった、まるで和声法のテキストに準拠したような、機能感の強い和声進行が多いことに気がつくだろう。特に転調箇所では必ず V(7) で入り I に解決することで、調性を確立させている。対位法的書法を優先すると、[ I → III → V → IV ]のような機能感の弱い進行になってしまうのが普通である。というのも、主題や動機の展開を優先する必要があるために、あまり和声に気を使ってしまうと旋律線の制限につながってしまい、自由な展開が難しくなるのである。

バッハは、対位法的楽曲でも和声を可能な限り充実させていた。対位法を優先すれば、終止以外は和声をあまり意識しなくても問題はない。同じバロック中後期の作曲家であるJ.J.フックス(1660-1741)やJ.パッヘルベル(1653-1704)のフーガは和声への意識が低く、調性感があまり感じられないだろう。一方、バッハのインヴェンションは終止以外でも和声に気を使っており、和声的に豊かな響を持っている。一般的に、バッハの楽曲は、水平的にも、垂直的にも響が充実していると言われる所以は、このような所にあるのだと考えるのが自然だろう。しかしながら、コラールに関しては調性感は薄く、一概にそうとも言えない[譜例12]。

[譜例12] 自作のコラール

[目次へ]

果たした役割

述べきたよう、バッハはバロック後期の作曲家だが、バロック時代を代表する作曲家と言っても過言ではないだろう。バロック後期では、通奏低音と旋律といったホモフォニーの雛形が出来上がってきた。そんな中でバッハは対位法に拘り続け、水平的な対位法と、垂直的な通奏低音(和声)という一見すると矛盾する二つの様式を両立させたのである。このことは、後で述べるように、バッハ以後の作曲家に多大な影響を与えたのである。そのような中で、和声が対位法を内包するような様式が確立されていき、対位法は単体としては重要視されず、次第に廃れていくことになったのである。このことをもう少し詳しく見ていこう。

バッハが同時代に与えた最も大きい影響として、対位法的楽曲における和声法の確立が挙げられる。実は和声そのものはジョスカン・デ・プレに代表されるルネサンス時代から見られていた。また、バッハと同時代のJ.P.ラモーも『和声論』(1722)の論文を出版している。バッハは自らの作曲法について論文という形で語っていない。しかし、自身の楽曲にて和声法の最高技法である転調の技術を確立し、使いこなすことで、その作曲法を語っているのである。

また、和声と対位法との両立は、半音音階を含む対位法的楽曲を和声的に処理することが可能となった。和音から旋律を紡ぎ出すことで可能となったこの半音音階的技法は、和音分析を行ったインヴェンションからも十分に読み取れるだろう。そしてバッハ以後は、和声法と対位法の線引きは曖昧となっていくのである。

バッハの死後、息子のC.P.E.バッハ(1714-1788)や、高弟のJ.P.キルンベルガー(1721-1783)らはバッハの和声や対位法を論文にまとめている。バロック後期は和声が爆発的に発達したことで、対位法主体の楽曲よりも、ホモフォニックで単純な和音進行のギャラント様式が台頭する。それは古典派への架け橋となったのである。そして、かのベートーヴェン(1770-1827)も、ハイドン(1732-1809)とサリエリ(1750-1825)から対位法やバッハのフーガを学び、フガートといった一つの技法として自身の楽曲に活用した。

バッハの対位法的書法は、更に後の時代の作曲家であるシェーンベルク(1874-1951)に代表される新ウィーン楽派の十二音技法でも大いに活用されたことも取り挙げておこう。特に12音による音列の処理では基本・反行・逆行・反逆行形といった対位法的な展開技法で構成されており、2世紀を隔ててなおバッハの模倣技法が軸に展開されているのである。次の[譜例13]はヴェーベルン(1983-1945)の弦楽四重奏の第1楽章にて用いられた音列であるが、非常にバッハ的な主題であると考えられるだろう。

[譜例13] ヴェーベルン《弦楽四重奏》の音列

例13の「ソ」で始まり「ミ」で終わる12音の音列は、非常にシステマチックである。前半の6音を[A]とすると、後半の6音はその[A]を逆反行させたものである。従って、この音列は二つのブロックからなる2群音列と分析できる。しかし、最初の4音を[a]とすると、順行、反行、順行、三つのブロックからなる3群音列と分析できるのである。即ち、この一つの音列の中には、二つの音列が内包されているのである。そしてこの12音の音列を、反行、逆行、反逆行し、対位法的に展開することで曲が構成されていくのである。限定された素材で展開されていくその様は、バッハのインヴェンションを彷彿とさせてるだろう。

エクリチュールに於いてもバッハの作曲様式は一つの模範となっている。日本で有名な和声のテキスト、島岡譲『和声—理論と実習』では、バッハからフォーレまでを学習の範囲としている。また、東京藝術大学やパリ音楽院の試験で行うコラール様式や、学習フーガの実施も、やはりバッハの作品を規範としている。以上のように、エクリチュールの根底にはバッハが常に存在しているのである。従って、作曲のアカデミックな学習を行う上でバッハという存在は21世紀現在なお、避けては通れないのである。

[目次へ]

おわりに

バッハのインヴェンションは音楽修行をしている人なら誰しもが通る道である。だが、それはあくまでも平均律クラヴィーアへの繋ぎとして、多声部楽曲の体験として、終わる場合がほとんどである。作曲を専門に勉強している人も、現在ではいきなり4声のフーガやコラールを実施しており、2声や3声によるインヴェンション様式を通ることはないのではないだろうか。しかし、少ない声部だからこその難しさがあるだろう。作曲家を志す人は、是非ともインヴェンション様式の作曲に挑戦してもらいたい。

バッハのインヴェンション第1番を分析してみた。バッハの偉大さと、その妥協なき作曲法を再認識できた。それだけに留まらず、今までは気が付かなかった様々なことが見えてきた。音楽を勉強している人には再度、インヴェンションと向き合い、そこで新たな発見をして欲しいと願っている。そして、これからもバッハは音楽の様々な面で、一つの様式、規範とあり続けるだろう。今回はインヴェンション第1番の分析を行ったが、機会があれば、他のインヴェンションの分析にも挑戦してみたいものである。

[目次へ]

参考資料

〈書籍〉

『ニューグローヴ世界音楽大辞典』講談社

市田儀一郎『バッハ インヴェンションとシンフォニーア』音楽之友社、1971年

小鍛冶邦隆『作曲の技法 バッハからヴェーベルンまで』音楽之友社、2007年

諸井三郎『楽式の研究II フーガ』音楽之友社、1961年

長与恵美子『J.S.BachのBachの二声および三声のインヴェンションの解析と説明』ムジカ、1976年

池辺晋一郎『バッハの音符たち 池辺晋一郎の「新バッハ考」』音楽之友社、2000年

島岡譲『和声 理論と実習 III』音楽之友社、1966年

島岡譲『フーガの実習』国立音楽大学、1969年

バッハ,C.P.E.『正しいクラヴィーア奏法 第2部』東川清一訳、全音出版社、2003年

キルンベルガー,J.P.『純正作曲の技法』東川清一訳、春秋社、2007年

小鍛治邦隆・林達也・山口博史『バッハ様式によるコラール技法』音楽之友社、2013年

〈楽譜〉

Bach,J.S. Inventionen und Sinfonien BWV 772-801 - urtext. Barenreiter-Verlag.

市田儀一郎『バッハ インベンションとシンフォニア』全音楽譜出版社

小鍛冶邦隆・中井正子『バッハ インヴェンション 分析と演奏の手引き』ショパン

〈音源〉

シフ,アンドラーシュ「インベンションとシンフォニア」日本コロムビア

レオンハルト,グスタフ「バッハ インベンションとシンフォニア」Sony

ギルバード,ケネス「バッハ インベンションとシンフォニア」Archiv

[コラム一覧へ]

![基本となる主題[A]と体位[B]](../../data/column/composition/invention_1/theme.png)

![[A]と[B]が交互に組み合わさった二重対位法の一例](../../data/column/composition/invention_1/double.png)