和声法とは

和声法・和声学とは、「古典和声」と呼ばれるものを指しています。古典和声とは、バッハからフォーレあたりまでの和声を体系的にまとめたものです。したがって古典和声は、古典派の和声という意味ではありません。

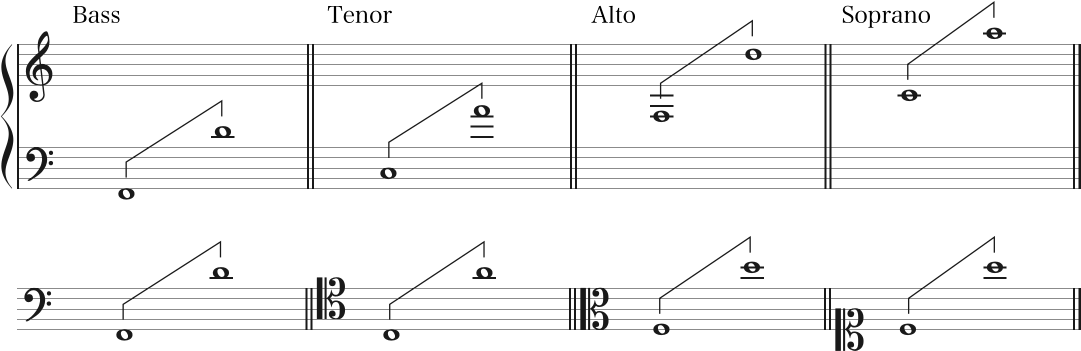

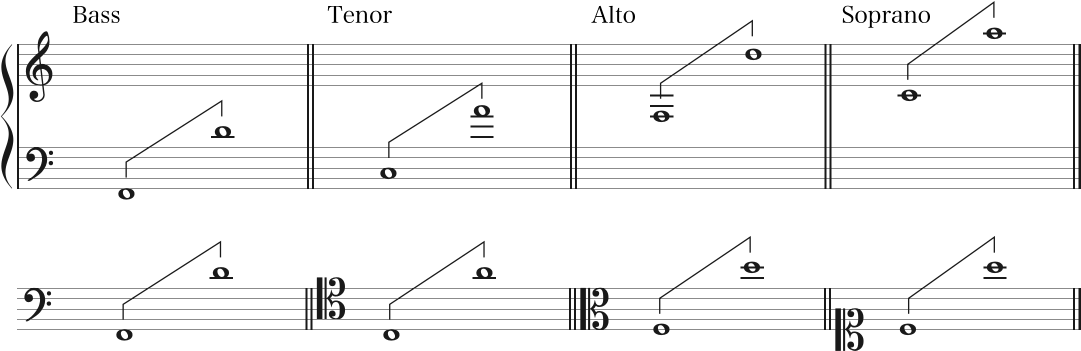

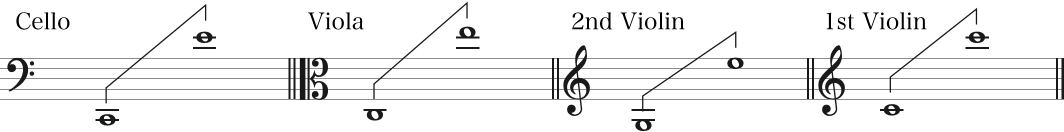

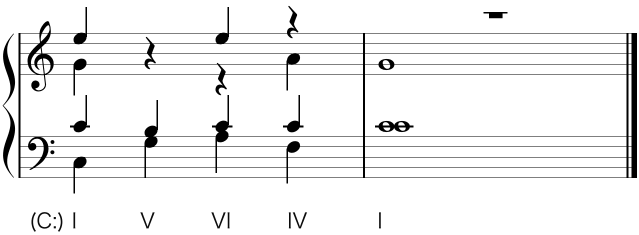

和声法は一般的に、ソプラノ(Sop.)、アルト(Alt.)、テノール(Ten.)、バス(Bas.)の四声体を基本としています(デュボワの『和声学』)では、三声体による課題も登場します)。それぞれの基本となる音域は概ね次の通りです(譜例1)。上が大譜表、下がハ音記号を使った連合譜表です。各音域は、あくまでも目安であり、テキストによって多少の幅があります。

【譜例1 和声の音域】

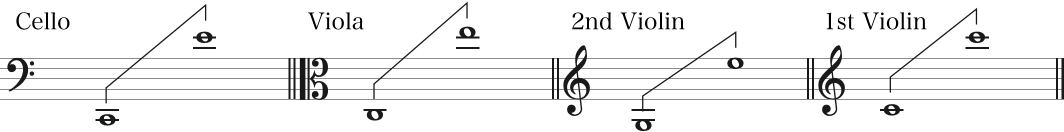

これらの音域は、その名称からも分かるように、合唱の各音域に対応しています。この音域を拡張/縮小することで、弦楽四重奏に対応することもできます。(譜例2)。

【譜例2 弦楽四重奏の音域】

和声法の学習

和声法の学習は、大きく二種類に大別されます。一つは和声の規則を学ぶ理論編、もう一つは学んだ規則を実際に試してみる実践編です。和声法の学習は、このように「理論と実践」で成り立っています。現在、流通している和声法のテキストの大半が、この理論と実践が交互に来るように設計されています。

和声法の実践は、和声課題と呼ばれる問題を解くことで行います。これを「実施」と言います。詳しくは「和声課題集とその入手方法」を参照ください。

和声法には三種類の実施が用意されています。一つ目は、バスが与えられ、テノール、アルト、ソプラノの上三声(じょうさんせい)をつける「バス課題」。二つ目は、ソプラノが与えられバス、てノール、アルトの下三声(かさんせい)をつける「ソプラノ課題」。そして三つ目は、バスとソプラノが交互に与えられる「アルテルネ課題」です。

それぞれの課題には、特徴があります。まず、バス課題には主旋律がありません。バスに与えられた主題と模倣技法を屈指して曲を組み立てます。これは、バロック時代の作曲法に近いものです。他方、ソプラノ課題は、主旋律がソプラノに与えらています。バス課題のように、主題の模倣が組み込まれることはありませんが、可能性がある場合は模倣を適宜用います。これは、ロマン派の作曲法に近いものです。

和声法の独習の可能性

「和声法の独習は難しい(または不可能)」と言われることがあります。筆者は、半分はその通りだろう、と思います。しかし、不可能とは思いません。

まず、独習が容易な「半分」は、和声法の規則である「理論」の習得です。和声の理論の習得には、高校入学程度の理解力があれば問題ないと思います。日本の和声法の代表的なテキストである島岡譲の『和声——理論と実習』では、和声法の理論がシステマチックに体系化されています。要点を覚えるだけならそこまで難しいものではないでしょう。もちろん、その原理を考え出すと、途端に難しくなります。

つぎに、独習が難しい「半分」は、和声法の理論を実際に使ってみる「実践」です。和声法の課題は、初期こそパズル的な要素が強いですが、後半に進むにつれ音楽的な発想が強く求められます。和声法を実施する意味は、理論から外れないように音を配置する、といった理論の確認ではなく、音楽的な美の可能性を追求するものです。そのためには、多様な視座が必要になります。ここに独習の難しさがあるように感じます。しかし、和声法が分からなければ、クラシックの作曲ができない、ということはないと思います。

和声法の活用

和声法が活用できる場面を考えます。たとえば、オーケストラのような大編成楽曲の骨組みや、楽譜上で便宜上の和音を決定する、などといったスケッチが考えられます。もう少し密着したものとして、弦楽合奏や合唱編曲などが考えられます。特に合唱は、教育現場で多く利用されており、その作曲や編曲に和声法が大いに役立ちます。

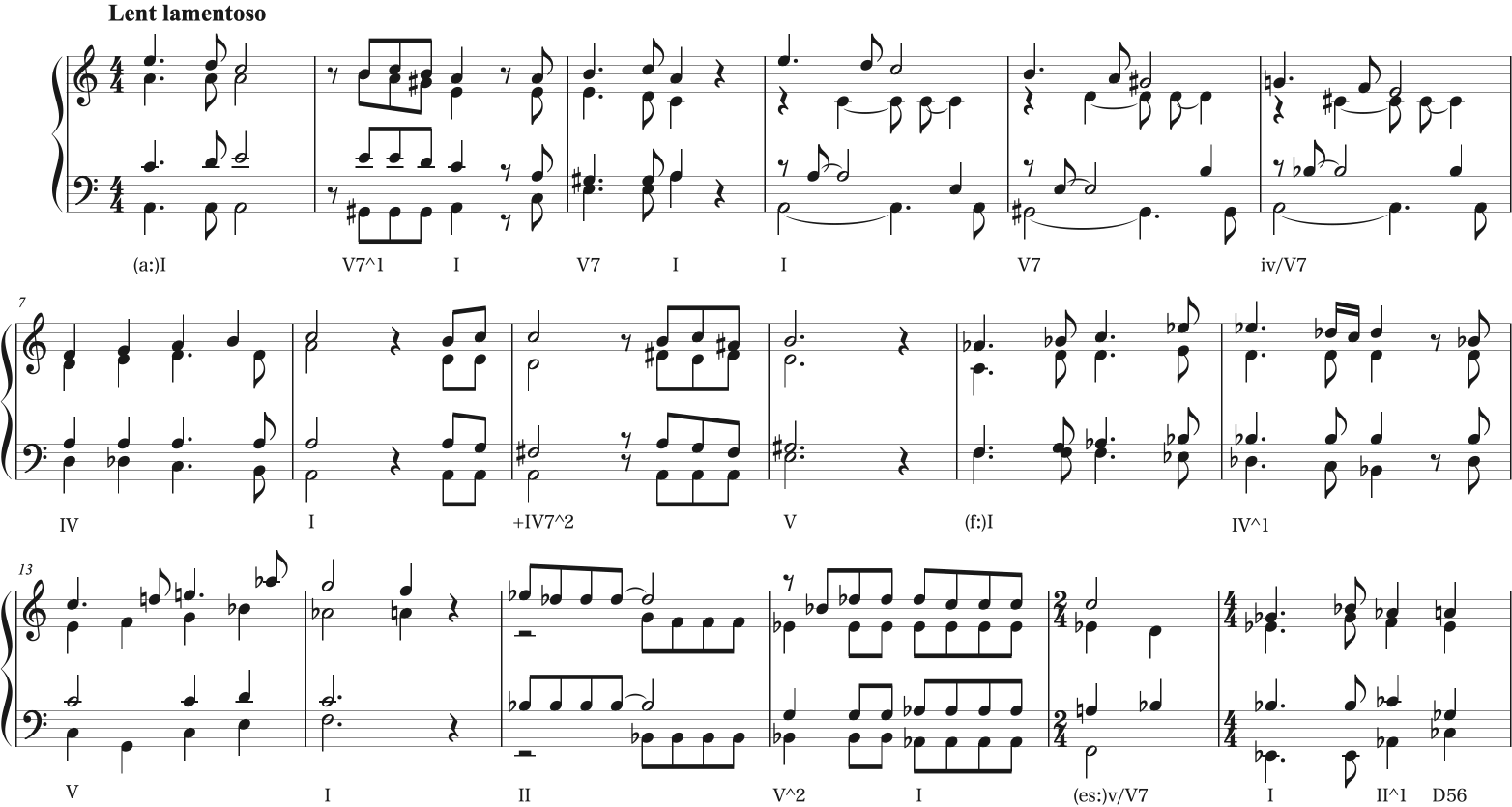

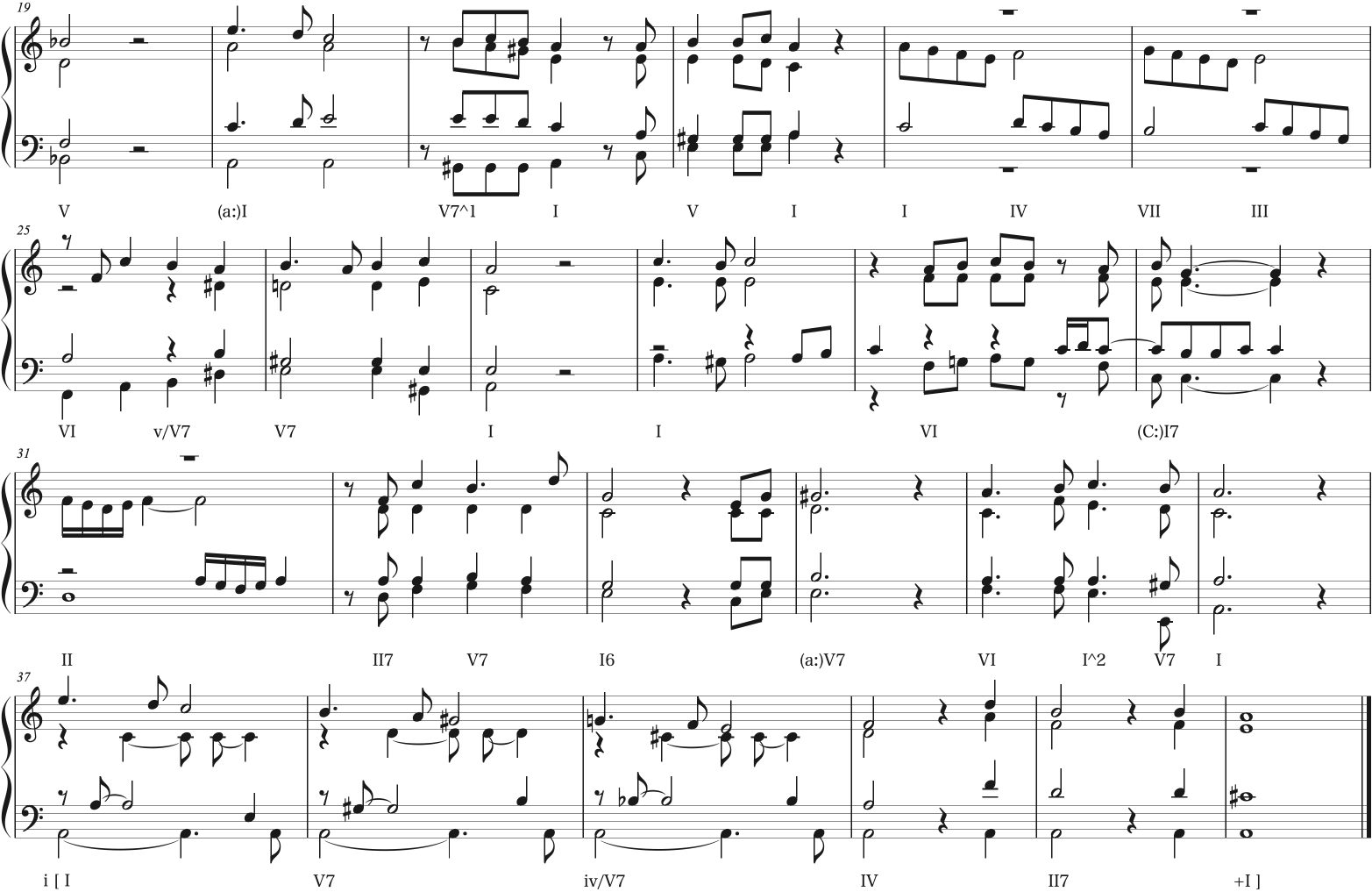

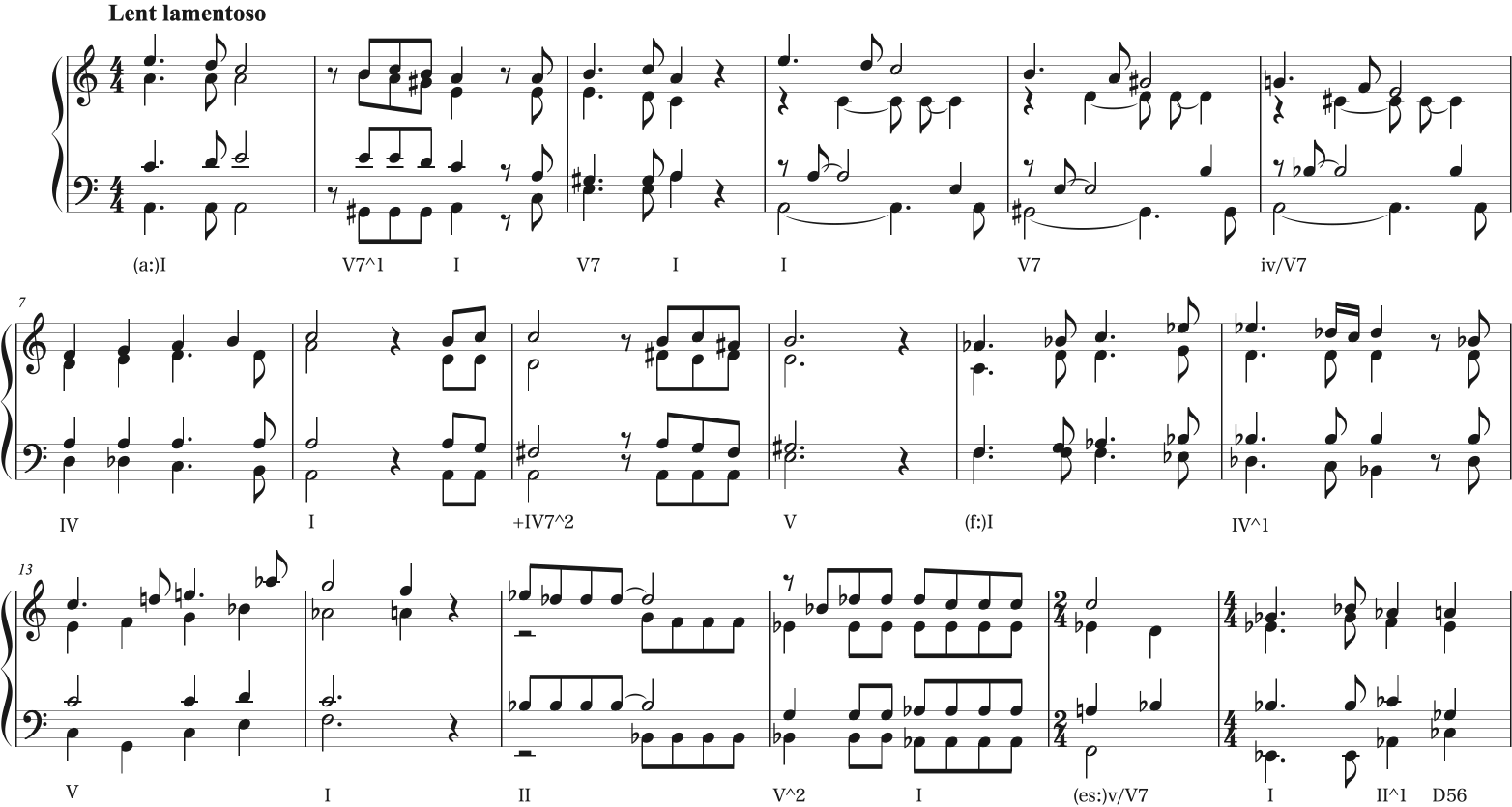

和声法の音域は、前述したように合唱の音域に合わせてあります。つまり、簡単な合唱曲であれば、和声課題の要領で作曲や編曲が可能ということになります。その例を見てみましょう(譜例3)。

この混声四部合唱曲は、合唱曲のテクニックは殆ど使わずに、和声法を主眼において書いたものです。このような無伴奏合唱を書く場合に、和声法で培った経験が効果を発揮します。下部に和音記号を振りましたので、参考にしてください。なお、18小節4拍目のD56は、増五六の和音(ドイツの六)のことです。

【譜例3 混声四部合唱】

終止後の転調では増音程を多く取っていますが、それぞれの楽節では和声法をそのまま(課題的に)活用しています。もし、合唱にピアノ伴奏を付ける場合は、ピアノが和音を演奏してくれます。したがって、合唱部は、ユニゾンやオクターブを多用するなど、声部を減らして縦の響き(和音)を緩めても全く問題ありません(和声法の活用という視点からは離れます)。

和声法の疑問点

和声法を学習していると、さまざまな疑問点が出てきます。ここではその疑問について考えてみます。ここでは、連続1度や連続8度と連続5度、完全4度の取り扱い、III度の和音、そして弱進行について取り上げます。なお、ここで説明した理由は、筆者の感覚や経験によるものです。

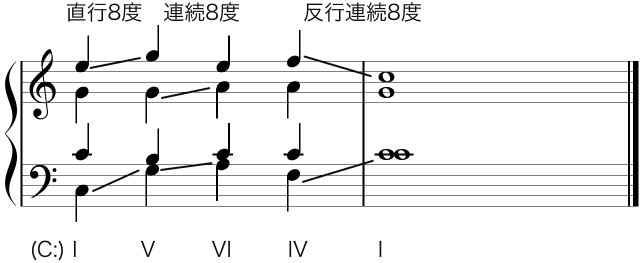

連続1・8度と連続5度はなぜ禁則なのか

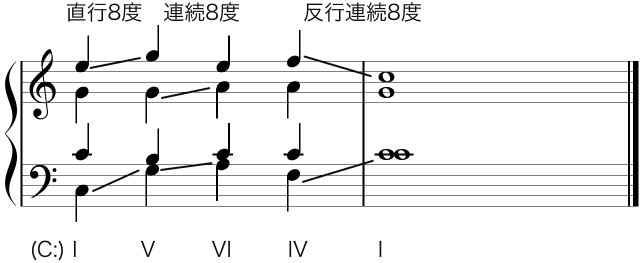

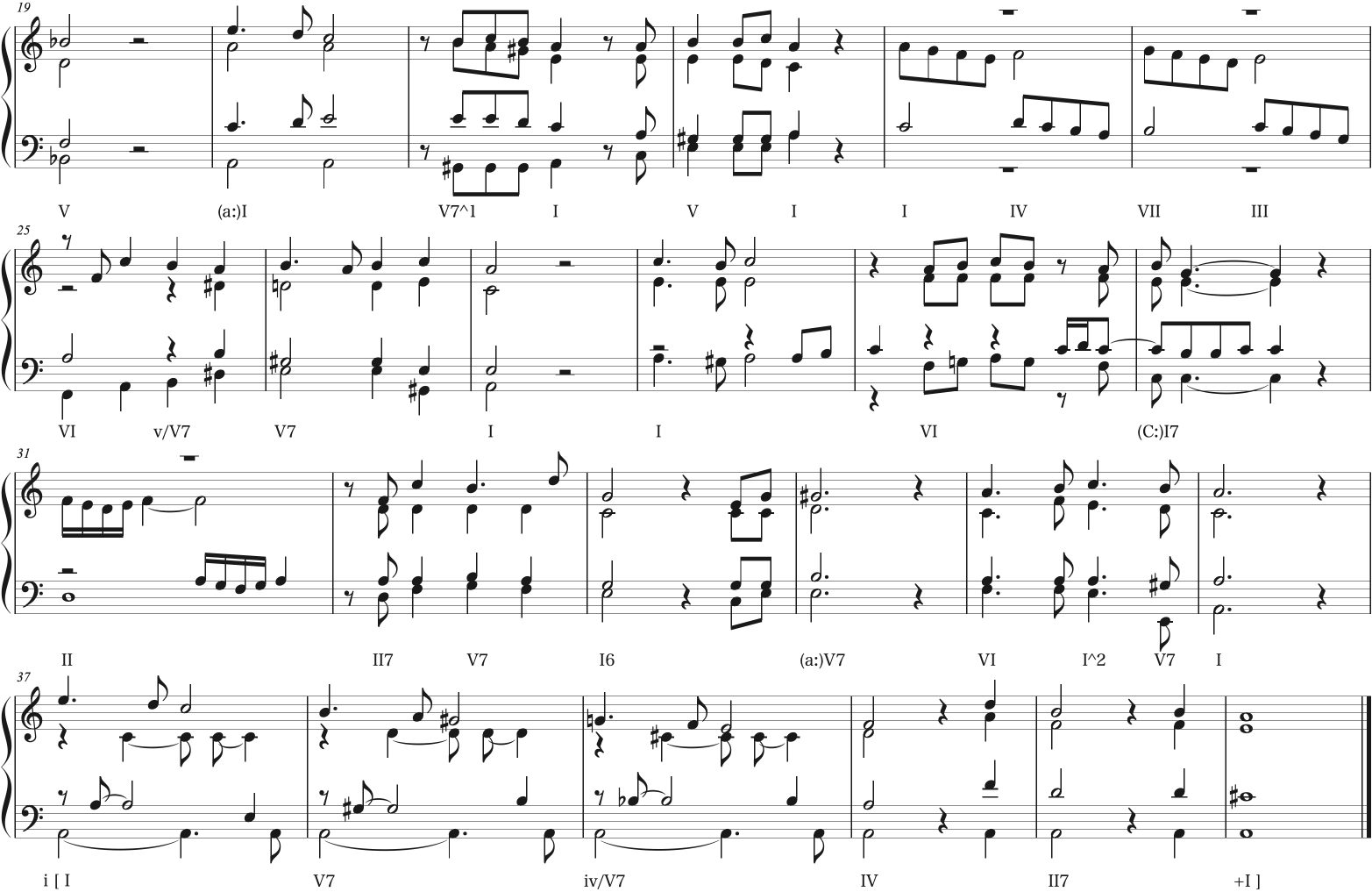

和声法の規則の中でも最も厳しく判定されるのが、連続1・8度、及び連続5度です。連続1・8度や連続5度が和声法で禁則となってる理由について考えてみます。

和声法は、垂直の響(和音)を意識しながら、声部の独立性を保たせる技法です。この声部の独立性を保つために、声部間での連続1・8度が禁則とされています。というのも、連続1・8度する箇所が、ユニゾンあるいはオクターブで補強した旋律のように聞こえてしまうからです。つまり、声部が一つ消失したかのように感じ、声部の独立性が損なわれます。直行も同じ理由です。

【譜例4 連続・直行8度の例1】

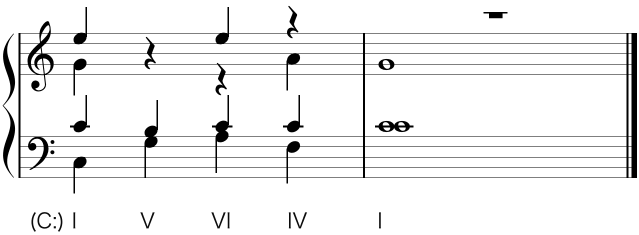

前掲の譜例で連続8度になっている箇所を一声部に纏めてみると、声部が消失たように聞こえます(譜例5)。少し極端ですが、イメージとしてはこのような現象といえます。なお、曲尾で完全終止する場合に、反行連続8度が許される場合もあります。

【譜例5 連続・直行8度の例2】

つぎに、連続5度が禁則とされる理由です。連続5度は、連続1・8度のように声部の独立性が損なわれるというよりも、様式の問題な気がします。5度が連続すると、硬い響きになる印象があります。また、原博の『和声実習110課題集』(1991)では、「連続5度が禁じられるのは様式に混乱をきたすからである」と記されています。

以上から、連続5度は連続1・8度と比較すると許容される場面が多くあります。たとえば、完全5度から減5度への進行は和声法でも許されています(バッハは逆、つまり減5度から完全5度への進行も許しています)。増五六の和音(ドイツの六)から属和音に解決する場合のバス、テノール間の連続五度(モーツァルトの五度)があります。

完全4度はなぜ不協和音なのか

楽典の音程の項を見ると、完全4度は協和音程と明記されています。しかし、和声法の学習においては、バスと他声部間に形成される完全4度を含む和音(四六の和音)は、不協和音とされています。その理由は、和声法における協和・不協和音の定義にあります。

和声法での協和音は、長・短三和音の基本形(五の和音)と、その第一転回形(六の和音)の2種類が定義されています。つまり、それ以外の三和音(第三転回形(四六の和音)や七の和音などは、全て不協和音ということになります。ある和音に予備や解決が必要であれば、それは不協和音と定義できます。

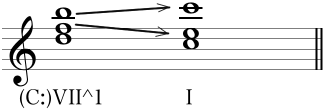

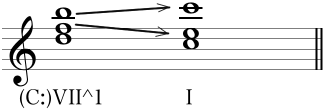

ややこしい不協和音のケースとして、「属七の和音の根音省略形の第一展開形(VII度の和音)」があります。この和音をバスから度数を数えると、短3度と長6度で構成されています。しかし、この和音は、協和音程だけで構成されているのも拘らず不協和音として扱います。というのも、導音や第7度音の解決が必要だからです。やはり、「予備」や「解決」が必要なものが不協和音といえます。

【譜例6 VII度の和音の第1転回形】

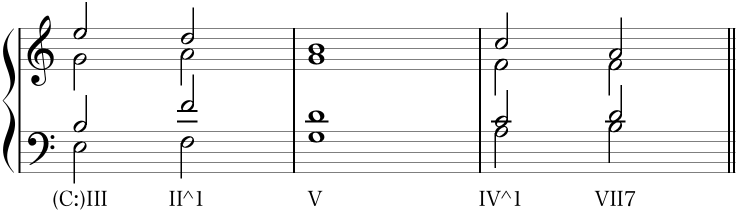

III度の和音について

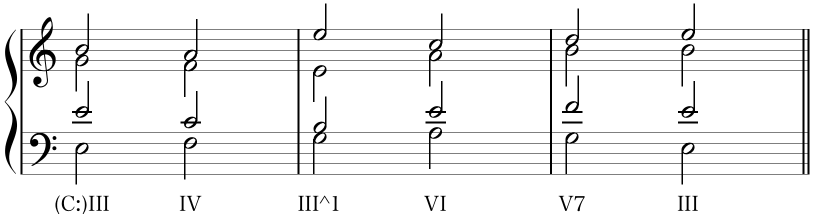

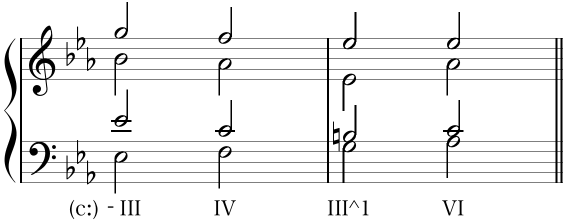

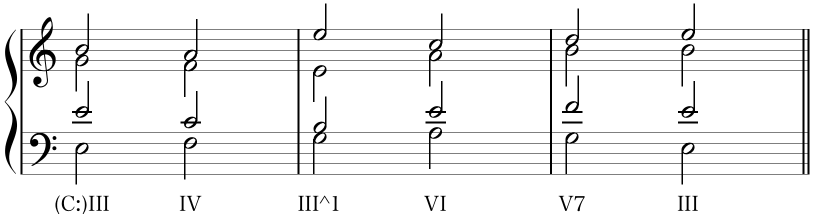

和声法のテキストでは、III度の和音があまり登場しません。島岡譲の『和声——理論と実習』でも反復進行で現れる程度です。その理由として、III度の和音は、トニック(T)とドミナント(D)の両方の機能を持っており、和声法の学習途中では使いづらい、ということが考えられます(テキストによっては早い段階でIII度の和音が登場するものもあります)。

III度の和音は、トニックとドミナントの機能を使い分けることができるので、先行和音から後続和音に比較的自由に繋ぐことができます。なお、III度の和音の和音構成音の中には導音が含まれていますが、この導音の解決は必須ではありません。ただし、次で述べるよう短調の場合は導音の取り扱いが少しややこしくなります。

【譜例7 III度の和音(長調)】

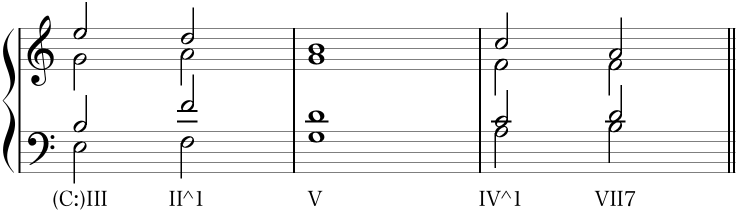

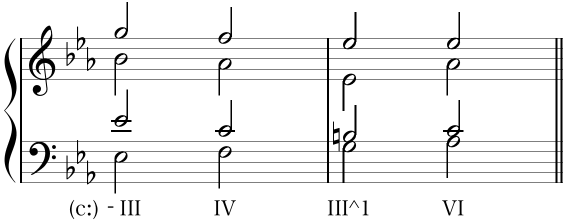

短調でIII度の和音をつくる場合は、導音を含む和声短音階を元に作ります。つまり短調のIII度の和音は増和音となります。しかし、同時に自然短音階で作ったIII度の和音も存在します。前者の増和音の場合はドミナント(D)として、導音を解決した方が自然かもしれません。

【譜例8 短調でのIII度の和音】

導音の扱い

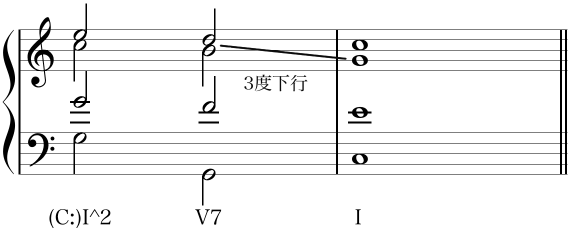

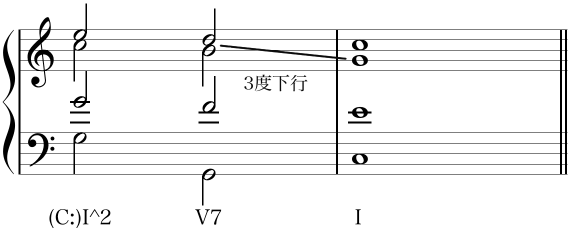

導音は限定進行音として、主音か属和音の第三度音に解決します。しかし、導音が内声にある場合、下降にすることがあります。その判断基準の一つとして、上声部が導音に変わって解決する場合があります(譜例9)。

【譜例9 3度下行する導音】

アルトの導音(シ)が主音(ド)に解決せず、属音(ソ)に3度下行しています。そして解決すべき主音(ド)の位置では、アルトの代わりにソプラノが主音(ド)を鳴らしています。この場合は、ソプラノとアルトが同度で主音(ド)を鳴らすよりも、解決はソプラノに任せて、アルトは3度下行してソを鳴らした方が、充実した縦の響きが得られます。

弱進行について

和声のテキストでは、和音の配置を、T-D-T、T-SD-T、T-SD-D-Tといったカデンツ(K1、K2といった具合に)にしたがって説明され課題が提示されています。これは弱進行が禁則であるかのように錯覚します。

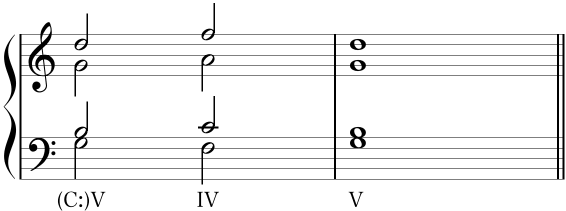

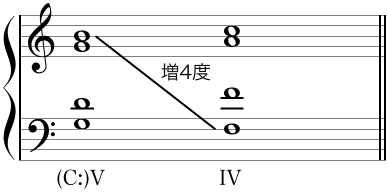

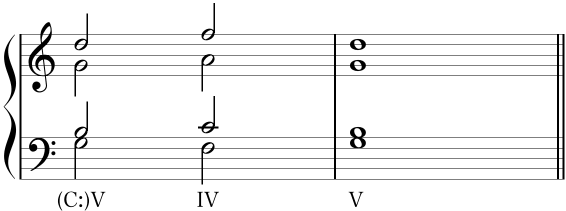

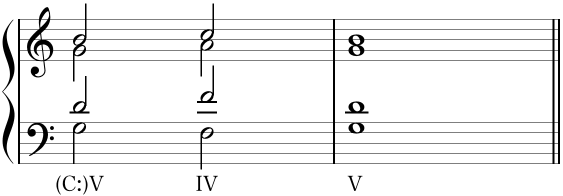

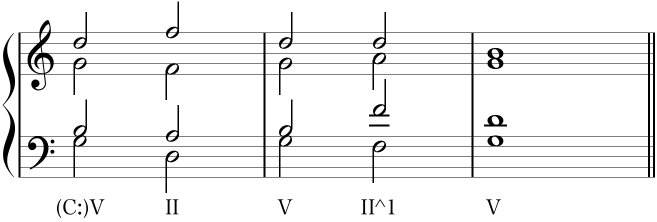

では、T-D-SD-TやD-SD-Dといった進行は、前述のカデンツにしたがっていないので不可なのでしょうか。答えは可能です。なぜならば、弱進行はそもそも禁則ではないからです。機能感が弱い故に使用例が少ないだけです。もし「禁則」としているテキストがあれば、それは学習上の混乱を防ぐための便宜的な規則だと思います。それでは、弱進行が現れる場面を見てみましょう。(デュボワの『和声学』では、V > IV6 という進行が多く登場します。)

代表的な弱進行は、属和音(V)から下属和音(IV)への進行です。この進行は度々禁則だと言われることがあります。その理由として後述する「トリトンの対斜」が関係しているのかもしれません。

【譜例10 V > IVの進行】

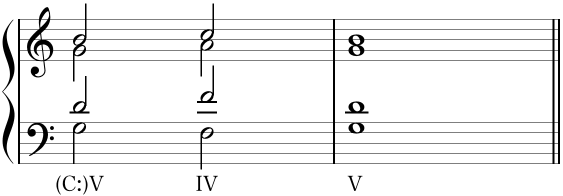

【譜例11 V > IV^1の進行】

【譜例11 V > IV^1の進行】

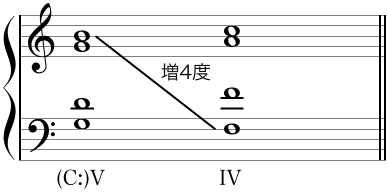

トリトンの対斜(三全音の対斜)とは、先行和音のソプラノと後続和音のバス間に、増4度ができる状態です。これは禁則とされていますが後述するように神経質になる必要はありません。トリトンの対斜に関しては、ケルビーニの『対位法とフーガ講座』(2013)に詳しく書いてあります(演繹的に説明されていますが、前提が危ういように感じます)。

【譜例12 トリトンの対斜】

IV度の和音が、V度の和音に挟まれた形の「刺繍和音」では、トリトンの対斜は一時的なものとして、許可されます。

【譜例13 刺繍和音】

刺繍和音でないのにトリトンの対斜ができてしまう場合には転回形を用います。しかし、近年の和声法ではトリトンの対斜はあまり重要視されていないように感じますので、そこまで神経質になる必要はないと思います。

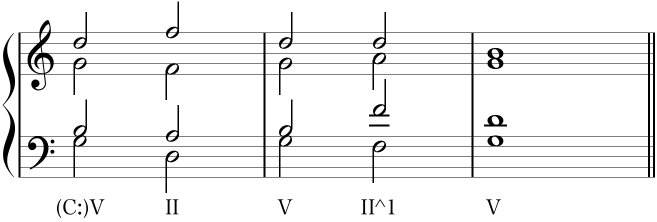

もう一つの弱進行の例として、V度の和音からII度の和音へ進行するものがあげられます。頻度は、前述したV度の和音からIV度の和音への進行に比べると少なめですが、バッハの平均律クラヴィーアのフーガに現れます。

【譜例14 V > IIの進行】

代表的な弱進行を見てきました。弱進行はその名の通り機能感が弱く感じますが、一方で独特の雰囲気を持っています。弱進行を知っていると、楽曲や和声課題で引っかかる進行が登場しても慌てずに分析できると思います。